-

北アルプス

- 合戦尾根から燕山荘へ

- 燕山荘 ~ 燕岳

- 表銀座・稜線縦走1

- 表銀座・稜線縦走2

- 表銀座・稜線縦走3

- 表銀座・東鎌尾根

- 槍ヶ岳の頂上へ挑戦

- 槍ヶ岳 ~ 横尾

- 重太郎新道

- 前穂高岳と吊尾根

- 横尾 ~ 涸沢カール

- ザイテングラート

- 奥穂高岳

- 涸沢岳からの展望

- 涸沢岳 ~ 北穂高岳

- 北穂高岳と北穂高小屋

- 北穂高岳 ~ 涸沢カール

- 大キレット

- 南岳 ~ 槍ヶ岳

- 白馬駅 ~ 白馬尻小屋

- 大雪渓と小雪渓

- 白馬岳頂上宿舎と白馬山荘

- 白馬岳からの展望

- 白馬岳 ~ 栂池

- 八方尾根と八方池

- 唐松岳からの展望

- 唐松岳 ~ 五竜山荘

- 五竜山荘と五竜岳

- 五竜岳 ~ 遠見尾根

- 後立山連峰・柏原新道

- 後立山連峰・爺ヶ岳

- 後立山連峰・鹿島槍ヶ岳

- 後立山連峰・八峰キレット

- 常念山脈・大天井岳

- 常念山脈・常念岳

- 常念山脈・一ノ沢コース

- 裏銀座・ブナ立尾根

- 裏銀座・烏帽子岳

- 裏銀座・稜線コース1

- 裏銀座・稜線コース2

- 裏銀座・稜線コース3

- 裏銀座・稜線コース4

- 小池新道と左俣林道

スポンサーリンク

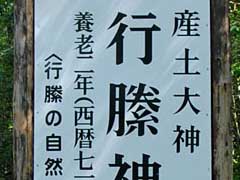

宮崎県延岡市の名山「行縢山」とは?

九州には霧島連山や九重連山、大崩山などのよく知られた様々な名峰が存在しますが、全国的にはマイナーでも名峰と呼べる山々も多く存在します。

今回ご紹介するのは、低山ながら北部エリアでオススメな「行縢山(むかばきやま)」です。

2時間程度で登頂可能な手頃な高さで登山道も整備されており、延岡市の市街地からのアクセスも良く、登山入門やファミリー登山に好適な山です。

ここでは行縢山の概要とメインルートをご紹介します。

- 最終更新日:2018年11月

- 私個人が収集した情報を公開しており、内容の正確性は保証しません。

- 無断転載・改変(リライト)等は厳禁。 判明した場合は対処します。

雄岳と雌岳に分かれた双耳峰「行縢山」

行縢山は標高829メートルの「雄岳」と、標高809メートルの「雌岳」に分かれています。

写真の向かって左側が雄岳、右側が雌岳で、途中の行縢の滝付近まではルートが同じで、その後それぞれの頂上へのルートが分岐します。

*画像クリックで拡大。(撮影:2013年12月頃)

標高は低いですが、近くから見上げると実に見事な山容! 荒々しい岩肌が迫力満点ですね。

双耳峰の行縢山はどちらの頂上にも登頂可能ですが、、ほとんどの人は雄岳に登り、雌岳に行く人はあまり居ないようです。

頂上の展望やルートの険しさなどがその理由ですが、雌岳ならではの魅力も有るので後ほどご紹介しましょう。

複数存在する行縢山の登山ルート

*画像クリックで拡大。

この地図は様々な情報や実際に登山した経験を元に作成した物です。

確実な情報を保証する物では無いのでご注意ください。

ご覧の通り様々なコースが存在する行縢山ですが、大半の人はオレンジ色のメインルートを通って雄岳もしくは県民の森へ向かいます。

西尾根を経由して県民の森へ行くルートや、南尾根を経由して雌岳に行くルートはマイナールートですが、一応整備されていて見所も有るので、二度目以降に登る際にオススメのルートですね。

逆に、東尾根ルートや北尾根ルートは登山者が極めて少ないようで、一応ルートは確立されていますが、踏み跡や目印に乏しく、荒れている箇所も有るので注意が必要です。

一見最短ルートに見える「南面ルート」ですが、極めて急な場所を上っていくルートなので、初心者お断りの高難易度のルートとなっています。

落石で通行不能になっているとの情報もありましたが、麓の行縢少年自然の家が2014年1月に開催される南面ルート登山の参加者を募集していたので、一応通れるようです。

ただし、登頂する際は必ず状況の確認を取ってください。

スポンサーリンク

登山の拠点となる行縢神社周辺

行縢山の登山口は複数ありますが、一般的なのは行縢神社からスタートするコースです。

付近に電話ボックスやトイレ、バス停などが設置してあり、車も停めやすいです。

少し離れた場所に有るもう一箇所の登山口の方が距離を短縮できますが、道路と駐車場が狭いので注意してください。

ここを利用するなら早い時間に行くことをオススメします。

*画像クリックで拡大。(撮影:2013年8・12月頃)

登山口には行縢神社が有り、登山ルートへは神社の鳥居をくぐって進みます。

安全な登山を祈願してお参りしていくのも良いでしょう。

なお、神社及び登山道の入り口は路線バスの回転場となっており、駐車禁止となっています。

駐車場はここから道路沿いに少し行った場所にあります。

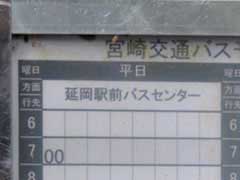

行縢神社周辺のバス停・トイレ・公衆電話

*画像クリックで拡大。(撮影:2013年8月頃、2014年4月頃)

行縢神社・登山道の入り口付近には、駐車場の他にトイレ・公衆電話・バス停などが有り、まさに登山の拠点といった感じですね。

右側に見える小屋のような建物がトイレで、左奥には公衆電話有ります。

これらはもう一箇所の登山口(上の駐車場)には有りませんので注意してください。

*画像クリックで拡大。(撮影:2013年12月頃)

登山口には宮崎交通のバス停が有りますが、場所が場所だけに運行本数は極めて少ないです。

2018年3月現在、延岡駅バスセンター行きのバスは7:00、9:30、16:10、17:10の4本しかなく、休日には7時台のバスが無くなります。

行縢山に限った事ではありませんが、やはり登山は自家用車の方が融通が利きますね。

*画像クリックで拡大。(撮影:2014年4月頃)

行縢山の二箇所の登山口にはそれぞれ駐車場が有りますが、どちらも駐車スペースは狭いです。

写真は行縢神社付近の駐車場の様子ですが、普通車で6~8台分といったところでしょうか。

休日の晴れた日には大勢の登山客が訪れるため、場合よっては駐車場が満杯になることも有ります。

混みそうな日は、可能な限り朝9時頃までには来た方が良いでしょう。

近隣にある「行縢青少年自然の家」にも駐車場が有りますが、利用する場合は必ず施設に問い合わせて許可を得ましょう。

行程を短縮可能な行縢山のもう一箇所の登山口

前述の様に行縢山の主な登山口は二箇所有り、多くの人が利用する行縢神社付近の登山口の他に、やや離れた場所にもう一箇所の登山口があります。

*画像クリックで拡大。

今回紹介する登山口&ルートは、上記画像のオレンジ色で表示された部分に当たります。

ご覧のように行縢神社付近の登山口からはさほど離れていません。

こちらはある程度登った場所にあるため、行縢神社ルートよりも時間を短縮できます。

一見便利なのですが、道が狭く駐車場も狭いため、利用する際は注意が必要です。

*画像クリックで拡大。(撮影:2014年1月頃)

行縢神社付近の登山口を通り過ぎて道路沿いに進むと、程なくして左に折れる分岐点が現れます。

左折せずにそのまま進むと祝子川方面へ至ります。

*画像クリックで拡大。(撮影:2014年1月・4月頃)

分岐点から駐車場までは数百メートル(1km程有るかも)と大した距離は有りません。

しかし、困った事に、道が非常に狭くて離合は基本的にできません。

また、ガードレールや街灯も一切無いので、この道は徐行運転で慎重に進んでください。

駐車場自体も狭く、普通乗用車だと6~7台程しか駐車できません。

展開場に停めると他の車が移動不能なるため、絶対に無理な駐車はしないように。

また、トイレや自販機などは何も無いので、必要なら事前に済ませておきましょう。

*画像クリックで拡大。(撮影:2014年1月頃)

駐車場の横にある登山口から登山開始です。

道は明瞭で案内板もあるので迷うことはありません。

*画像クリックで拡大。(撮影:2014年1月頃)

登り始めると間もなく吊り橋に差し掛かります。

この橋はだいぶ朽ちていたのですが、近年建て替えられたとのこと。

橋の上

から見上げると、雄岳の断崖絶壁が見えますね。

*画像クリックで拡大。(撮影:2014年4月頃)

2014年の連休に再びこのルートで登ってみました。

増水した沢を見つつ橋を渡ると直ぐにメインルートに合流します。

合流地点の正面はピンク色のテープで封鎖されていまが、地図によると、このまま直進すると雄岳への直通コースである「南面ルート」へ繋がる様です。

正確な位置や封鎖されている理由は不明なので、南面ルートに行く際は注意してください。

スポンサーリンク

双耳峰・行縢山の頂上「雄岳(おだけ)」へ登る

前述の様に行縢山は「雄岳(おだけ)」と「雌岳(めだけ)」の二つの頂上を有する双耳峰で、高さは前者が829メートル、後者が809メートルとなっており、それぞれ2時間弱で登頂可能。

登山コースは複数存在し、好みに応じて様々なルートで楽しめるのも行縢山の魅力です。

健脚者であれば、双方を一挙に登頂する周回プランもオススメ!

ここでは主要ルートである雄岳頂上へのルートをご紹介しましょう。

*画像クリックで拡大。(撮影:2013年8月頃)

行縢神社横の登山口から暫くはなだらかな道が続き、ウォーミングアップと言った感じです。

トレッキング用と思われる案内板や、植物を紹介する立て札などがあちこちに設置されています。

余裕があればチェックしてみましょう。

*画像クリックで拡大。(撮影:2013年8月頃)

登山中に何度か沢を渡るのですが、ほとんどの場所には橋や板が設置してあります。

夏は雨量が少ない事が多く、沢の水量も少なめです。

*画像クリックで拡大。(撮影:2013年8月頃(上)、2014年4月頃(下))

頂上まであと3040メートル。 あちこちに目印が有るので参考にしましょう。

行縢山は水場が豊富ですが、乾期は沢はほとんど干上がっています。

水が豊富に流れる沢や滝を楽しみたければ、ある程度雨が降った後がオススメです。

*画像クリックで拡大。(撮影:2013年8月頃)

行縢山は人気が高い山なので、主要登山道は良く整備されています。

複数横切る事になる沢にも橋等が架けられているので問題有りません。

行縢山最初の展望所・行縢川と滝見橋

*画像クリックで拡大。(撮影:上=2013年8月頃、下=2013年12月頃)

先ほどから続く沢は「行縢川」、この橋は「滝見橋」という名前です。

上は8月に、下は12月に撮影した物ですが、草木が枯れる冬はガラリとイメージが違いますね。

青々とした緑が美しい夏の登山も良いですが、地形がよく見える冬の登山も乙な物です。

*画像クリックで拡大。(撮影:2013年8月頃)

標高が比較的低いところに有る橋とはいえ、登山道とは思えない程立派な作りの行縢橋。

機材やコンクリートを運んでくるのはさぞかし大変だったでしょうね。

*画像クリックで拡大。(撮影:2013年8月頃)

何故「滝見橋」と呼ばれるのか? それは橋の上から「行縢の滝」が見えるからです。

滝だけでなく雄岳や雌岳の様子も一望できるので、今から登頂する頂の勇姿を目に焼き付けておきましょう。

*画像クリックで拡大。(撮影:2014年4月頃)

日照りが続くと行縢の滝も水量が激減しますが、雨上がりに行くと一転して水量が増えます。

滝見橋からの眺めは圧巻ですが、滝壺からの眺めも壮絶です。 早速行ってみましょう。

行縢の滝への分岐点

*画像クリックで拡大。(撮影:2013年8月頃)

滝見橋を渡ってしばらくすると、「行縢の滝」への分岐点があります。

滝までは僅か60メートルと近いので、頂上へ行く前に是非立ち寄ってみてください。

*画像クリックで拡大。(撮影:2013年8月頃)

分岐点からものの数分で行縢の滝に到着しました。

日本の滝百選に選ばれた行縢の滝ですが、久しく雨が降っていなかったので水量は少なめでした。

貴重な水場なので、景色を眺めつつ休息に活用してください。

それにしても圧巻の断崖絶壁! 滝壺付近から見上げると圧倒される迫力です。

この行縢の滝は落差約70メートルとの事です。

*画像クリックで拡大。(撮影:2014年4月頃)

行縢の滝は雨量の影響を受けやすく、まとまった雨が降ると滝の水量も一気に増えます。

この日は数日前に大雨が降った事もあり、滝壺に近づけないほどの水量でした。

こういった場合、滝壺にある岩が濡れて滑りやすくなっており大変危険です。

もし滝壺に行く場合は十分に注意してください。

行縢山のもう一つの頂上・雌岳への分岐点

*画像クリックで拡大。(撮影:2013年8月・2014年4月頃)

滝を過ぎてしばらく登ると南尾根経由の「雌岳ルート」への分岐点があります。

詳しくは「南尾根経由で雌岳へ行く」をどうぞ。

雌岳へは県民の森から登るコースも有るので、好みに応じてプランを立ててください。

急斜面が続く前半の山場

*画像クリックで拡大。(撮影:2013年8月~12月頃)

滝見橋を過ぎた辺りからだんだんと勾配がきつくなります。

行縢山のメインルートにはこれと言った難所は有りませんが、敢えて言うならこの辺ですね。

ロープが設置してある場所も有りますが、基本的にロープは使わずに通過出来ます。

さらに登ると「山の神峠」と呼ばれる小さな祠が有る峠に出ます。

メインルートにおける中間地点に位置する峠で、ここらで一息入れておきましょう。

左にある踏み跡を進むと少し先に展望所が有りますが、転落しないように注意してください。

「県民の森」と雄岳頂上への分岐点

*画像クリックで拡大。(撮影:2013年8月頃)

祠の有る峠を過ぎると一転して森の雰囲気が変わり、道も緩やかな下り坂になります。

少し行くと雄岳頂上と「県民の森」への分岐点が有り、ベンチも有るので休息も可能。

県民の森コースは沢沿いで景色が美しく、勾配もほとんど無いので一度は行ってみてください。

雄岳頂上の方へ進むと徒渉地点を経て約1時間ほどで頂上へ至ります。

行縢川を渡って雄岳頂上を目指す後半戦スタート

*画像クリックで拡大。(撮影:上=2013年8月頃、下=2013年12月頃)

県民の森で分岐して少し下ると沢(行縢川)に出ます。

つまり、この付近は行縢の滝の上に位置するというわけです。 思えば遠くに来たもんだ・・・

概ね中間地点に有る貴重な水場ですので、たっぷり休息して後半戦に備えましょう。

ちなみに上記の写真は、ほぼ同じ場所を8月と12月にそれぞれ撮影した物です。

季節によって印象が大きく異なりますね。

*画像クリックで拡大。(撮影:上=2014年4月頃)

行縢川の徒渉地点は行縢山メインルート最大の難所と言えます。

この徒渉地点は水量が増すと少々渡りにくくなるので、設置してある鎖を利用しつつ、滑らないように慎重に渡ってください。

*画像クリックで拡大。(撮影:2013年8月頃)

頂上まであと千メーター強。 徒渉してしばらくは比較的緩やかな道が続きます。

*画像クリックで拡大。(撮影:上=2013年8月頃、下=2013年12月頃)

倒木などにはキノコが生えていました。 当然と言えば当然ですが、実に豊かな自然ですね。

なお、この付近にはかつての集落跡が有るので探してみてください。

行縢山メインルート最後の水場

*画像クリックで拡大。(撮影:2013年8月頃)

しばらく登ると最後の水場があります。

夏場でも非常に水が冷たく、顔を洗えば瞬時にしてリフレッシュ!

ここから頂上へ向けてのラストスパートが始まります。 たっぷり休息しましょう。

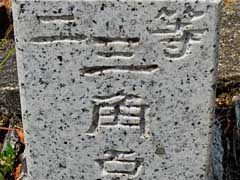

*画像クリックで拡大。(撮影:2013年8月頃)

朽ち果てた石窯の様な物が有りました。

すっかり苔むしていますが、昔は使用されていたのでしょうか?

*画像クリックで拡大。(撮影:2013年8月頃)

頂上が近づくにつれて段々と勾配がきつくなりますが、そこまで極端ではありません。

樹木の間から覗く山の形状が、頂上が近くなったことを物語っています。

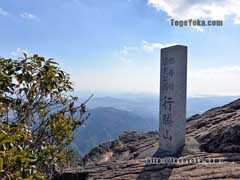

行縢山の主要ピーク「雄岳」へ到着

*画像クリックで拡大。(撮影:2013年8月頃)

雄岳頂上の手前にある分岐点で、右写真の右方向へ行くと「西尾根ルート」です。

「行縢山北岳」や、さらにその奥にある「北尾根ルート」「鬼の目展望所」等へ行けます。

西尾根ルートから県民の森へは一時間未満で行けるので、頂上からの帰りにどうぞ。

*画像クリックで拡大。(撮影:2013年8月頃)

ついに行縢山の雄岳頂上へ到着です。

頂上は意外に広くあちこち歩き回れますが、端は切れ落ちているので注意してください。

頂上へは写真の岩を登っていくルートの他、右側にも樹木の中を通っていくルートがあります。

*画像クリックで拡大。(撮影:2013年8月・12月頃)

雄岳の頂上には石碑と二等三角点が設置されています。

コンクリート等の資材を運んでくるのはさぞかし大変だったことでしょう。

*画像クリックで拡大。(撮影:2013年12月頃、2014年4月頃)

行縢山の頂上「雄岳・829m」からの展望です。

行縢の滝を挟んで向こう側に見えるのはもう一つのピークである「雌岳・809m」で、さらに奥に見えるのは「可愛岳(えのたけ・728m)」でしょうか。

*画像クリックで拡大。(撮影:2013年12月頃、2014年4月頃)

基本的に樹林帯を歩く行縢山ですが、雄岳の頂上からは素晴らしい大展望が堪能可能!

快晴で靄が掛かっていなければ、延岡市の市街地や太平洋まで見渡すことが出来ます。

陽差しと風がとても気持ちよく、ここで食べるお弁当は格別の味わいです。

おにぎりやカップラーメンなどのシンプルな物が最高ですね。

*画像クリックで拡大。(撮影:2013年12月頃、2014年4月頃)

頂上はあまり広くないのですが、更に奥にある岩場へも行くことが出来ます。

2メートル程度の垂直の壁が有り、補助用のロープを使って上り下りします。

さらに奥にもロープがあるのですが、これは南面ルートへ繋がる道の様ですね。

岩場の向こうは当然ですが断崖絶壁なので注意してください。

*画像クリックで拡大。(撮影:2014年4月頃)

ロープを降りていくと、ヤマユリらしき植物を発見しました。

5月上旬の時点ではまだ花開いていない様ですね。

*画像クリックで拡大。(撮影:2014年4月頃)

山ツツジやヤマユリ等、美しい「高嶺の花」を目指してこの場所を訪れる人は多いようです。

しかし、この場所は断崖絶壁の真上なので、くれぐれもご注意を。

*画像クリックで拡大。(撮影:2013年8月・12月頃)

眼下に見える左の建物は「むかばき少年自然の家」でしょうか。

下の二枚は市街地の様子で、延岡市の長浜・方財方面と太平洋が一望できます。

行縢山関連の各コンテンツはこのような内容です。

- サブルート1・西尾根と北尾根

雄岳頂上から西尾根や北尾根を経由して県民の森へ。 - サブルート2・南尾根と雌岳

もう一つの頂上である雌岳へ登ってみよう。 - 東尾根と展望所

東尾根と展望所にチャレンジ。

スポンサーリンク

行縢山の数少ない地図が掲載されています。

宮崎県の山岳情報ならこの一冊!

2018年にリニューアルされ、地図の情報も増えてより役立つ一冊に。